倫敦設計雙年展2025:穿透表象 映見未來

第五屆倫敦設計雙年展(London Design Biennale)於6月隆重開幕。

2025年6月5日至29日,倫敦的薩默塞特府再次迎來一場全球設計盛會 —— 第五屆倫敦設計雙年展(London Design Biennale)隆重開幕。自2016年創辦以來,這場為期三週長的國際展已成為全球設計師與文化機構齊聚倫敦、激發對話的重要平台。今年雙年展以「Surface Reflections(表面反射)」為題,邀請觀眾穿越形式之美的淺薄表象,一同探索文化、身份、歷史之間的深層聯結。

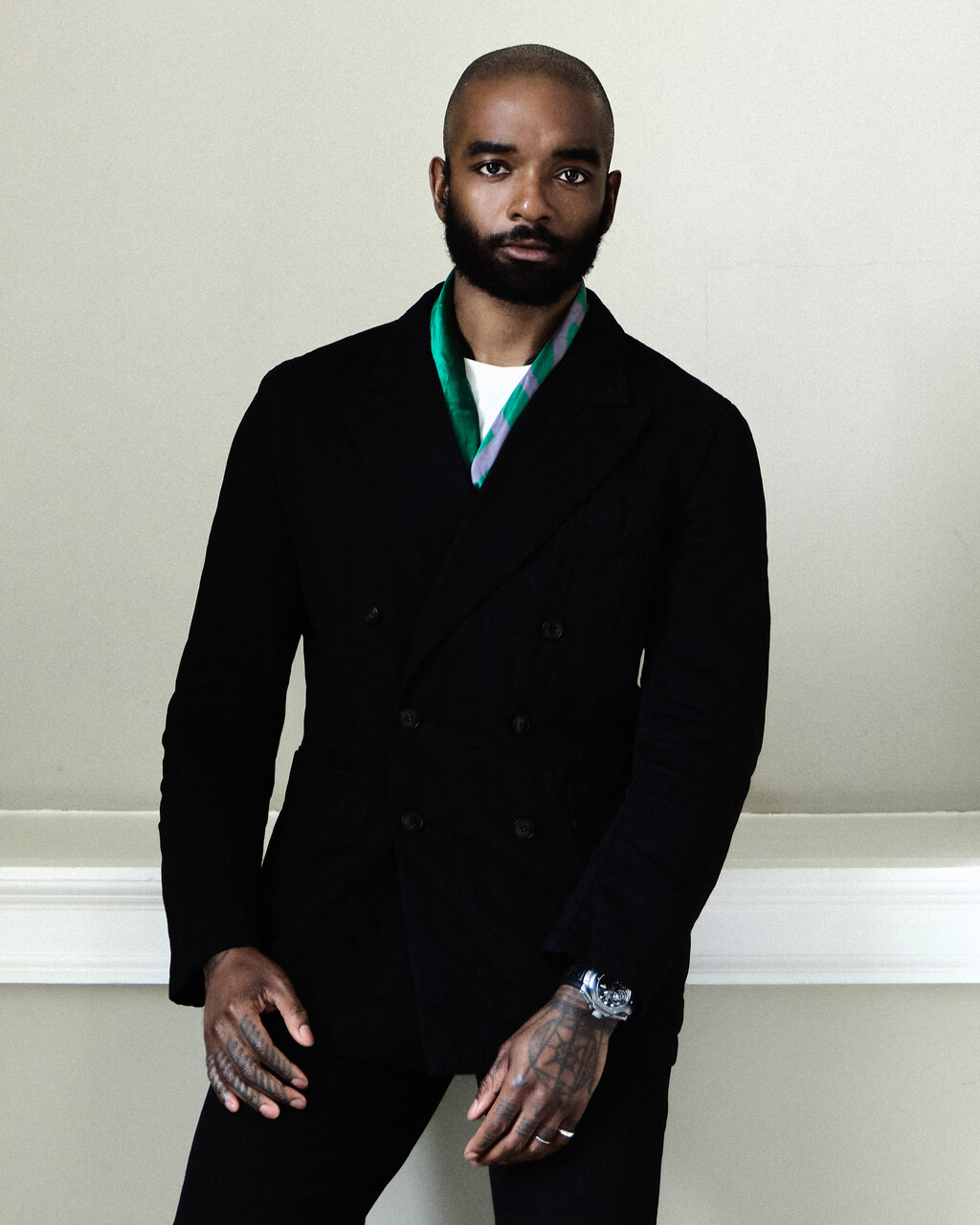

2025倫敦設計雙年展藝術總監:英國設計師暨藝術家Dr. Samuel Ross MBE。

跨越國界的設計文化交流

來自全球超過30個國家、地區及機構的設計團隊,透過多元創意形式,運用建築、材料、工藝、聲音、影像等手法,在薩默塞特府東、西翼、地窖長廊與廣場打造出一個又一個沉浸式體驗展館,默默展現設計作為提問與對話的力量。今年的藝術總監,由英國設計師暨藝術家Dr. Samuel Ross MBE擔綱,他以鮮明的社會意識與跨界實驗精神,策劃出一場結合傳統、當代與未來思辨的設計盛宴。他同時帶來了個人首度在英國發表的大型雕塑作品,坐落於薩默塞特府中央廣場,呼應本屆主題對「表層之下」的深刻提問。

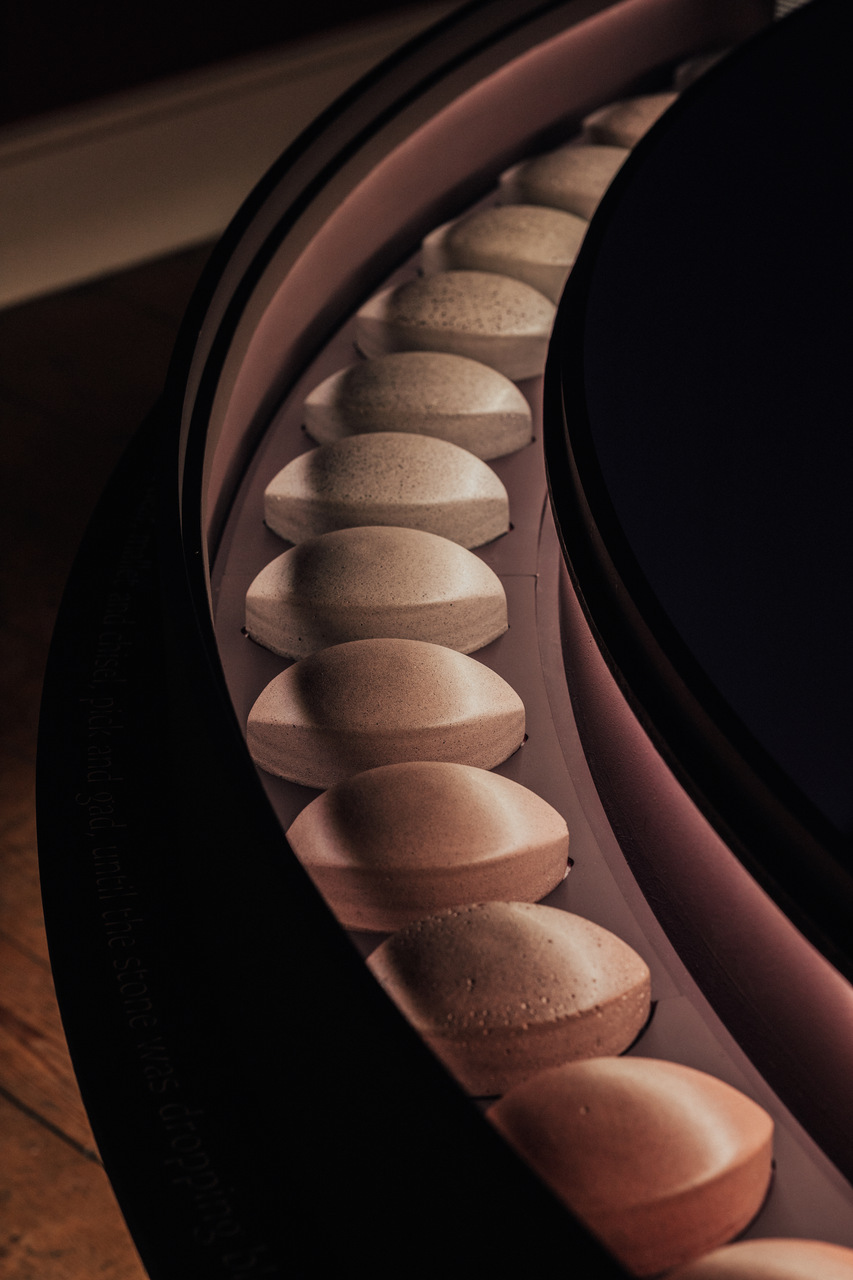

馬爾他館的《URNA》。

馬爾他館的《URNA》。

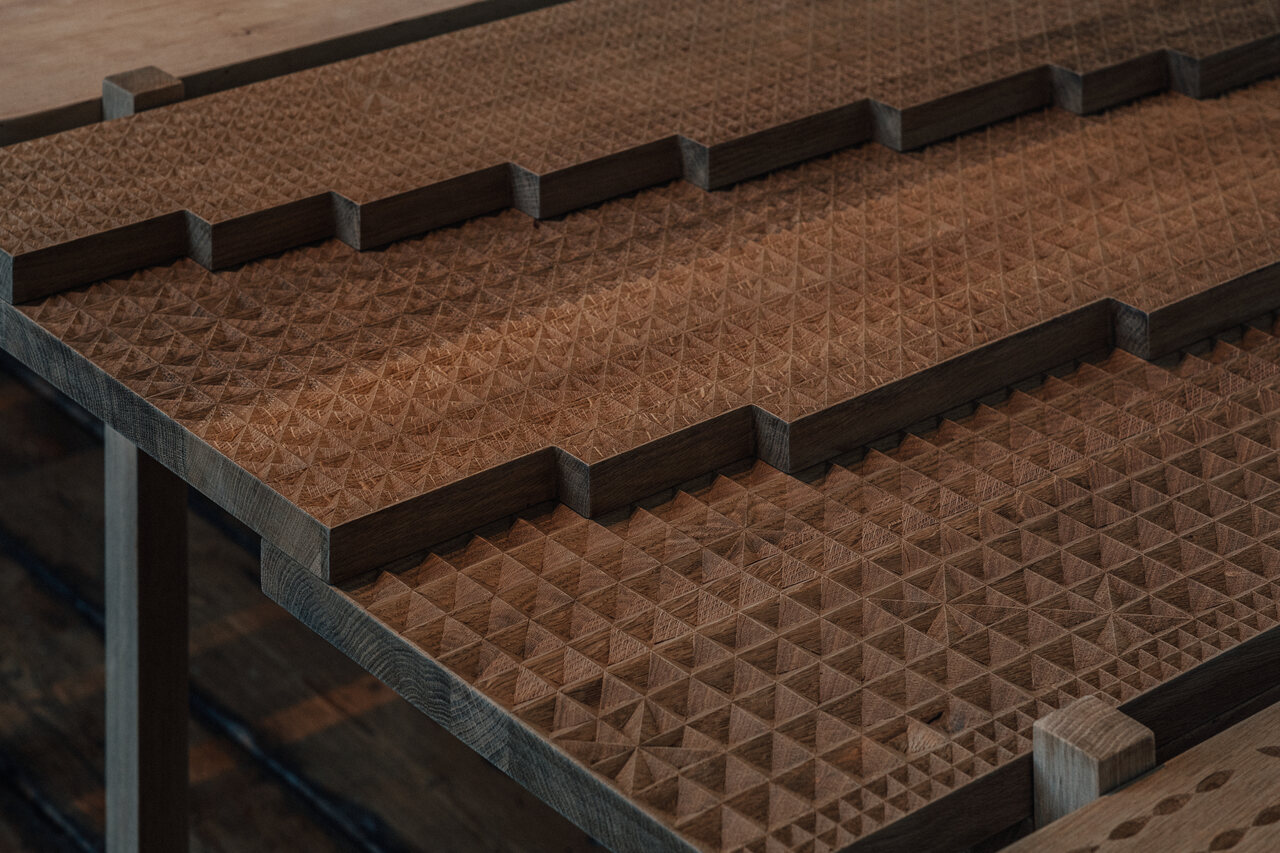

今年展覽的一大特色,是對文化傳承的深度探索與深刻詮釋。馬爾他館的《URNA》豎立一顆2.4米高的石灰岩球體,藉此回應該國2019年火葬合法化後,人們重新定義對待死亡與紀念的想像與儀式。波蘭館的《Records of Waiting》則透過細膩的木雕與裝置,把「等待」這一看似無形卻普遍的經驗轉化為細膩、充滿張力的視覺語言,並連續兩屆獲頒主題獎殊榮。

波蘭館的《Records of Waiting》。

波蘭館的《Records of Waiting》。

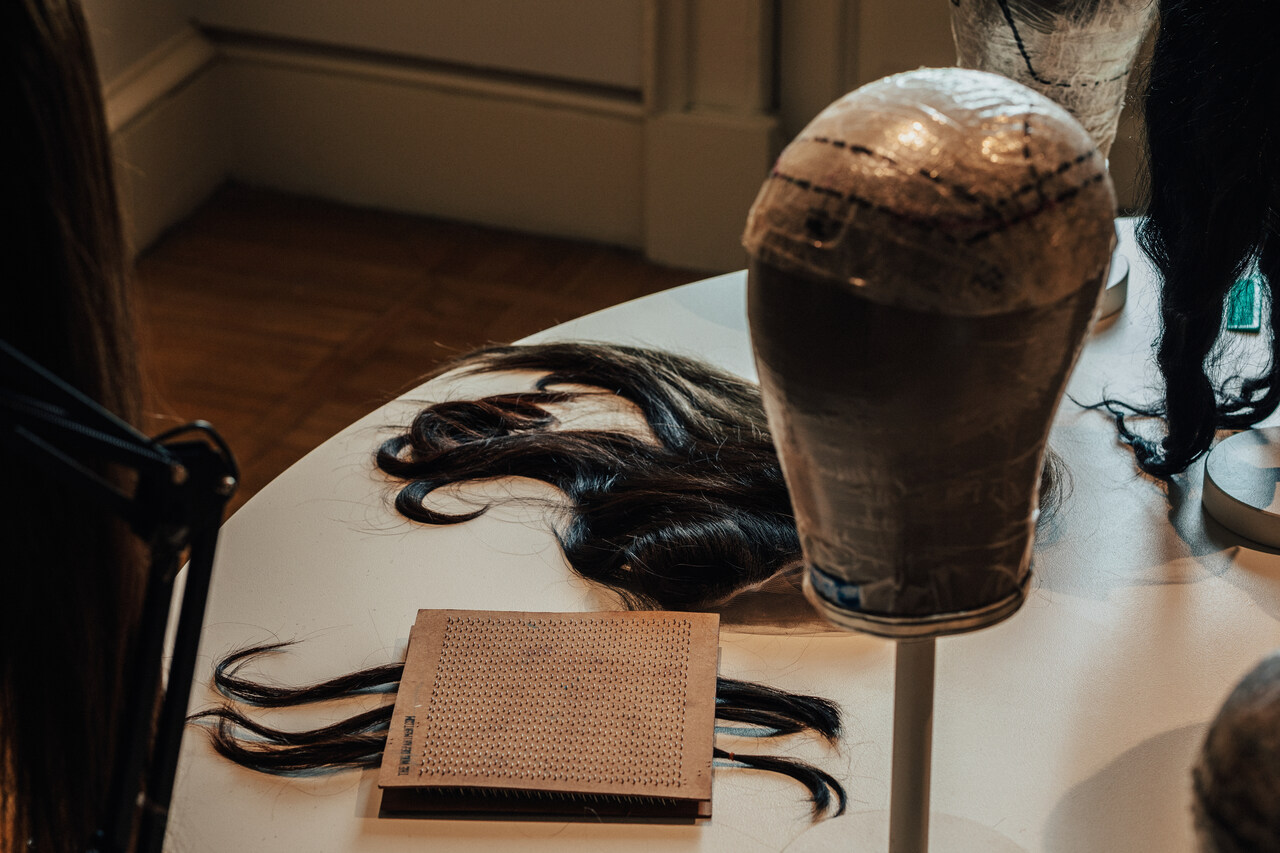

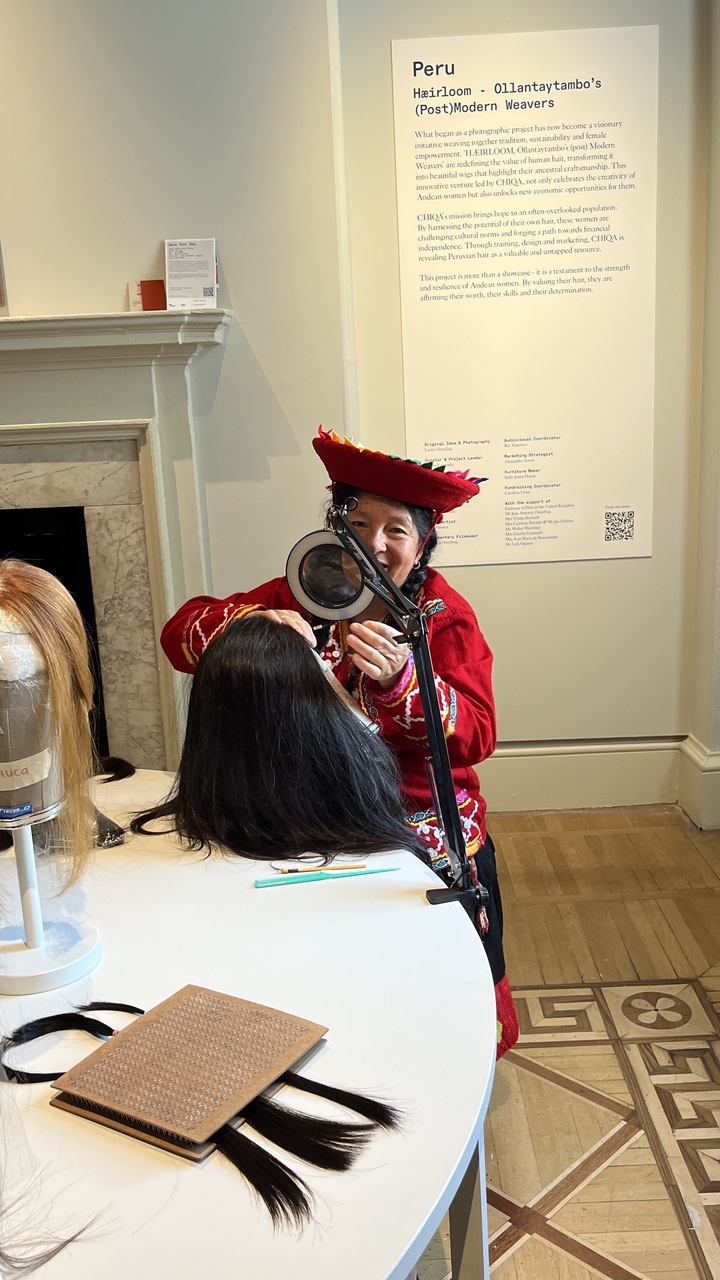

奈及利亞館的《Hopes and Impediments》同樣發人深省,藉由音樂、地圖與敘事重構東南部Lejja社區的故事,挑戰歷經殖民時代後單一身份的刻板印象,從而展現出多元且流動的文化自覺。秘魯館的《Hæirloom》呈現出一種溫柔而堅韌的力量:安地斯山區婦女將自身及族人的髮絲編織成假髮,這項古老的技藝不僅保留了文化,也開闢出全新的經濟自主之路,彰顯設計如何回饋社會。

奈及利亞館的《Hopes and Impediments》。

奈及利亞館的《Hopes and Impediments》。

秘魯館的《Hæirloom》。

秘魯館的《Hæirloom》。

阿布達比館的《Tides and Traditions》運用沉浸式場景展現海洋工藝的延續,勾勒出一幅傳統與環境共生的畫面。阿曼館的《Memory Grid》則以陶壺為隱喻,引領觀者思索在數位時代中,維繫記憶、價值與遺產的脆弱及困難。日本館的《Paper Clouds》是在薩默塞特府知名的納爾遜樓梯(Nelson Stairs)上,將和紙的輕盈、堅韌與透明,憑藉音樂和現場表演轉換成詩意的空間,充分展示出東方美學的豐富內涵。

阿布達比館的《Tides and Traditions》。

阿布達比館的《Tides and Traditions》。

阿曼館的《Memory Grid》。

阿曼館的《Memory Grid》。

日本館的《Paper Clouds》。

日本館的《Paper Clouds》。

邀請公眾參與 傾聽設計與社會的對話

此外,倫敦設計雙年展長期以來鼓勵設計積極回應全球性議題,今年自然也不例外。設計委員會的《Green Design Skills Blueprint》提出一套永續設計師所需的技能框架,呼籲業界將設計實踐與地球共生的理念結合。坎布里亞大學與倫敦大學學院合作的《Living Assembly》利用菌絲體和細菌皮革「生長」出建築原型,挑戰傳統建築邏輯,提出未來建築的新想像。

設計委員會的《Green Design Skills Blueprint》。

坎布里亞大學與倫敦大學學院合作的《Living Assembly》。

坎布里亞大學與倫敦大學學院合作的《Living Assembly》。

歐盟館的《Global Gateway》展示如何透過設計促進全球互信與夥伴關係;智利館的《Minerasophia》以礦石為媒介,重新定義「價值」與「廢棄」之間的邊界;荷蘭館的《Remapping Collaborations》則回顧國際合作中制度、個體與政治的糾葛,提出設計如何讓共創更有效。這些展館不只是展示,更像一場社會實驗,讓觀眾透過作品反思當下與未來。

歐盟館的《Global Gateway》。

智利館的《Minerasophia》。

智利館的《Minerasophia》。

荷蘭館的《Remapping Collaborations》。

另一方面,倫敦設計雙年展也以多樣化的公眾節目著稱。6月10至12日的全球設計論壇,以「Design & the Invisible」為題,邀請隈研吾、經濟學家 Mariana Mazzucato等重量級講者,探討那些不易察覺卻深刻影響社會的設計力量。此外,薩默塞特府各處還舉辦多場放映會、互動工作坊與專題座談,讓觀眾深入各國策展團隊的視角。

秘魯館安排安地斯婦女現場編織假髮。

秘魯館安排安地斯婦女現場編織假髮。

例如秘魯館安排安地斯婦女現場編織假髮、放映紀錄片《Some Hairs Never Fall》並與導演座談;奈及利亞館舉辦聲音療癒體驗《Ogene Pulse》,用鼓聲清理心靈;阿根廷館邀觀眾共飲瑪黛茶,一起探討文化傳承與記憶;香港館則分享腦波感測如何探索城市情緒的研究成果。

香港館分享腦波感測如何探索城市情緒的研究成果。

香港館分享腦波感測如何探索城市情緒的研究成果。

至於6月27日的「Biennale Late」晚會更一舉將活動推向高潮:氣候行動倡議THE HERDS巨型動物玩偶從倫敦塔橋遊行至展場中央,觀眾們與這些巨大偶像一同遊行、合影。當晚還有漢普頓大學合唱團的現場演出,以及揭曉由觀眾票選出的公眾獎,在熱烈而感性的氣氛下為這場盛會畫下句點。

展會現場。

展會現場。

察覺下一個時代的美好起點

本屆倫敦設計雙年展,讓人深刻感受到設計的雙重角色:它既是一面映照當代社會的鏡子,也是一座通向未來的橋梁。策展人Dr. Samuel Ross MBE表示:「我們無論年幼還是年長,都從同一口『井』中汲取經驗。時間雖然流逝,井水未曾改變,只是每次映照出的樣子皆不相同,歷代的設計師也都在重複這樣的過程。」這句話完整道出今年展覽的精神:人們的身份、文化與記憶,雖然源自過去,但在一次次對話中,總能折射出嶄新的意義。而設計,絕非僅是創新與解決問題,更擁有連接人心、超越疆界、啟發想像的功能,當你因此靈光一閃時,或許就是下一個美好時代的起點。